あらゆる産業でドローンが活用されている昨今、ドローンはもはやあらゆる産業において非常に便利なソリューションとして認知され始めている。

一方で、世界各国のようにその活躍が一般社会まで浸透しているかというと、まだそこまで言うことはできず、限れたシーンでその姿を見るもの、または活躍しているというニュースを聞くものとなってしまっている。

そんな産業用ドローンの世界で、特にドローンを有効に活用するアプリケーションの世界で目覚ましい躍進を遂げている企業が、ブルーイノベーション株式会社だ。同社は2023年12月には東証グロース市場に上場を果たすなど、ドローン業界において確固たる地位を築きつつあり、いま最注目のドローン企業のひとつだ。

そんなブルーイノベーションは「人とドローン・ロボットを繋ぐシステム開発で、スマートなまちづくりに貢献」というミッションを掲げている。果たしてこの「スマートなまちづくり」とはどのようなものか、そしてそこにドローンがどう関わってくるのか。今回はブルーイノベーション株式会社代表取締役社長最高執行役員の熊田貴之氏にお話を伺ったので、前編後編の2回に分けてお届けしたい。

熊田貴之氏:ブルーイノベーション株式会社代表取締役社長。2012年6月ブルーイノベーション代表取締役社長に就任。2004年、世界初となる「海岸地形と底質粒径の変化が予測できる数値計算モデル」を開発し海岸環境コンサルティング事業を立ち上げる。日本初となるドローンによる海岸モニタリングシステムを開発。現在は、複数のドローンやロボットを遠隔・目視外で自動制御・連携させる独自のプラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」を軸とするDXソリューションを、石油化学や製鉄、通信、電力、建設・土木分野に幅広く提供。日本大学大学院理工学研究科博士課程修了(博士(工学))。

4つのソリューションを軸にさらなる成長フェーズへ

編集部:今後の展望について教えてください。御社が今後注力していくセグメントはどこになりますか?

熊田社長:当社は「点検ソリューション」「ポートソリューション」「教育ソリューション」「ネクストソリューション」の4つを軸に事業を展開していく予定です。特にこの中で期待しているのが「ポートソリューション」です。従来は「物流ソリューション」という呼び方をしていたものを2025年度から「ポートソリューション」に変更しました。これは当社で開発しているドローンポートが物流だけでなく、点検や防災の分野でも使用されるシーンが増えてきていることが理由です。

編集部:現在の売上構成を見ると「点検ソリューション」が最も割合として高いですね。

熊田社長:当社の「点検ソリューション」の中でも、最もウェイトが大きいのが電力発電施設の点検です。また、最近は製鉄や石油施設、送配電施設などでの活用も多くなってきています。また、下水管など公共インフラの点検も確実に増えてきています。

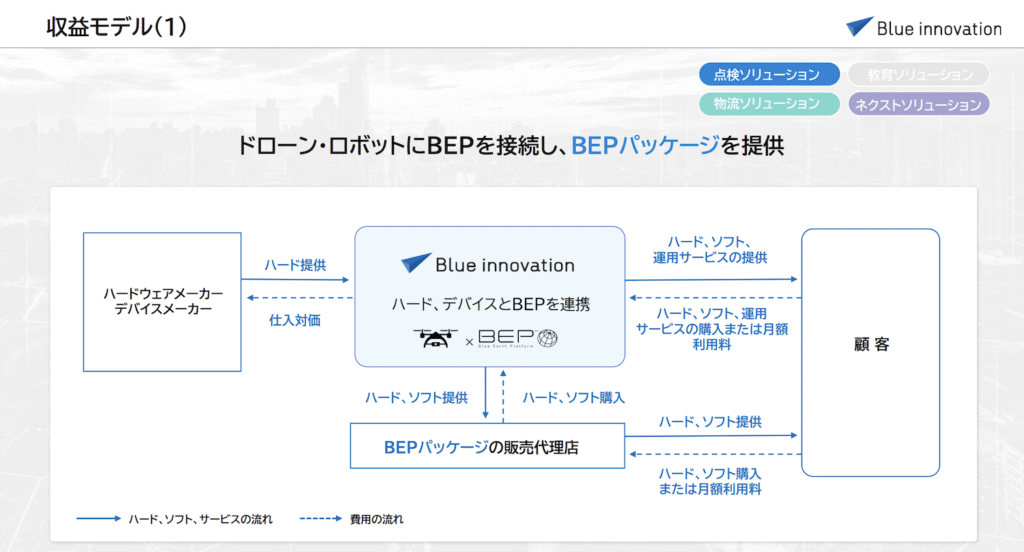

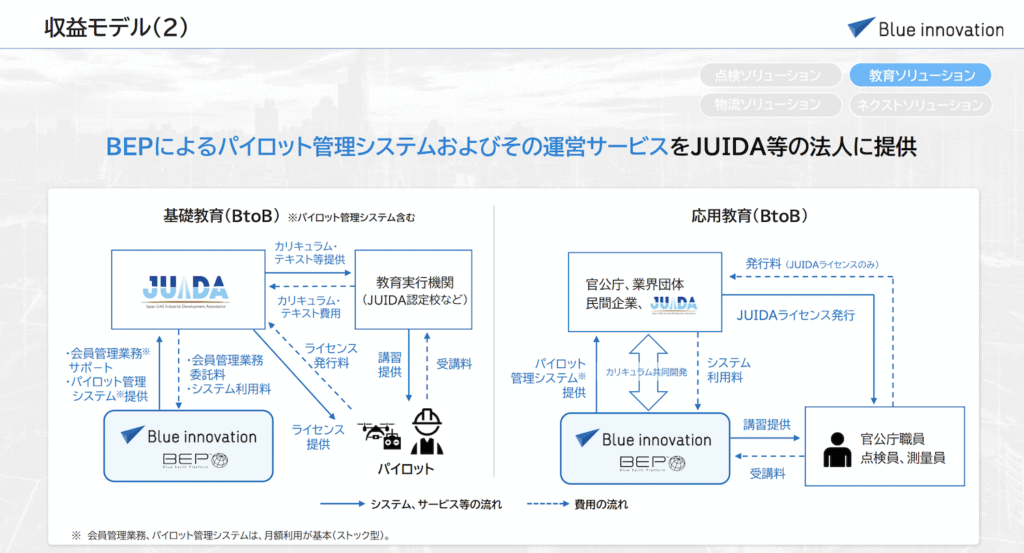

編集部:収益モデルを教えてください。

熊田社長:当社の収益モデルは、大きく2つに分かれています。1つ目は、BEPをベースに構築したソリューションパッケージの提供です。点検・ポート・ネクストソリューションなど、顧客ごとに最適化された運用パッケージを提供し、そこで得られたデータは当社のクラウドサービス(SORAPASS、BLUE SKYなど)に蓄積され、さらに価値を高める構造になっています。このように、SaaS型で継続的にサービスを強化していくモデルが、当社のビジネスの特徴です。もう1つは、ソリューションの運用に不可欠な人材育成=教育ソリューションです。例えば、点検ソリューションを現場で活用できる人材を育てることで、顧客の継続利用・運用内製化にも貢献します。

※ブルーイノベーション 2025年5月決算資料より

編集部:ソリューションパッケージの事例を教えてもらえますか?

熊田社長:代表的なものとして「BEPライン」というものがあります。これは送電線の目視点検を自動化するソリューションですが、これまでは人が宙乗り点検したり、鉄塔に登って目視確認をおこなっていました。そんな送電線をドローンで点検するのに、悩ましいのは送電線がたわんで自動飛行できない点です。この点に関して電力会社様から相談があり、当社として専用のセンサモジュールとアプリケーションを開発することにしました。市販されている機体に当社のセンサモジュールを搭載すると、ドローンは離陸後に対象となる送電線を捉え、その送電線に沿って飛行しながら撮影をしてくれるものです。これにより、リアルタイムで目視点検ができるようになり、安全性と効率性も格段に向上したと、お客様から嬉しい評価を頂きました。

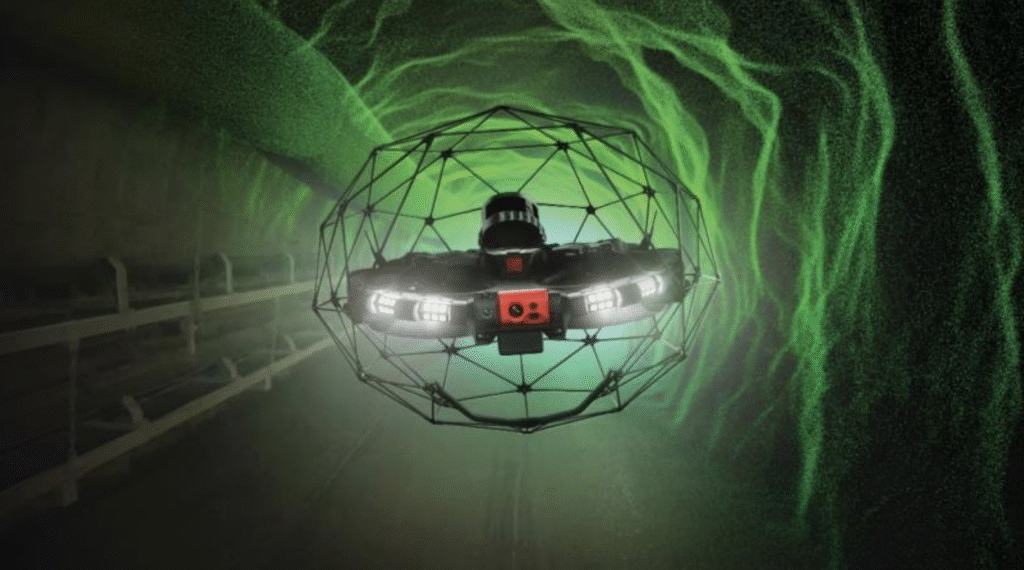

編集部:今年、埼玉県八潮市で発生した道路の陥没事故で利用された「ELIOS 3」についても教えてください。

熊田社長:当社はハードウェアメーカーではないので、ドローンそのものを作ってはいません。この「ELIOS 3」はスイスのFlyability社と提携して導入したもので、日本国内で独占的な代理店として、各地に提供させて頂いております。この機体は「BLUE SKY」に接続可能で、GPSが届かない環境下でも安定して飛行可能なドローンです。当社はこの機体を活用し、屋内や狭小空間に特化した点検ソリューションを実現しています。実際に八潮市で発生した道路陥没事故では、事故現場の下流600m付近のマンホールから下水管内の状況を確認することに成功しています。

期待が高まるポートソリューション事業

編集部:そして「ポートソリューション」も期待が高まります。

熊田社長:これまでのような、現場に赴いて点検をおこなうのはレベル1~2の世界だと思いますが、今後のレベル3~4では、現場に赴くことなく自動で点検をおこなうフェーズへと進んでいきます。

当社はそれを見据え、ドローンの離発着場であるドローンポートの開発を、2016年から国土交通省や東京大学と一緒に取り組んできました。ハードウェアについては各メーカーに開発を依頼し、当社は基本設計とソフトウェア、離発着時のセンシング機能の開発に特化しています。また、このドローンポートについては、将来的な海外展開も見据えて、2023年に国際標準化を実現しました。グローバル展開時の参入障壁を下げるため、早い段階から標準化を推進してきたという背景があります。

編集部:中長期的な戦略についても教えて頂けますか?

熊田社長:短期~中期的な戦略としては、BEPを軸にした特殊環境向けのソリューションパッケージの販売と、ドローンパイロットネットワークを活用したサービスによって売上を拡大していきます。一方、長期戦略としては、ドローンポートを活用したサービス展開を伸ばしていく予定です。当社のBEPを使った複数のドローンを動かす技術と、国産でISO規格に準拠したドローンポート。このふたつを軸にして、お客様の課題解決に貢献していくことを考えています。

これまでは実証実験などがメインでしたが、今後はサービスに特化していきます。そしてそのサービスも、これまでは2~3人が現場に赴いて対応していたものを、ドローンポートを使うことで、1人で10現場を遠隔から同時にオペレーションすることができるような世界も実現できるでしょう。そうすることによって、収益性も強化されるはずです。

このドローンポートを使った事例として、仙台市の海岸部では、災害に備えた「津波避難広報ドローンシステム」があります。普段はドローンポートに格納されているドローンが、Jアラートと連動し、津波注意報や警報が発令されると自動で離陸。搭載されたスピーカーを使って避難を呼びかける仕組みです。これはまさに、ドローンポートがあったからこそ実現できた施策のひとつだと考えています。今後は、こういった防災での利用だけでなく、インフラ点検においても、ドローンポートを活用したソリューションの活躍が期待されています。

ドローン業界にブレイクスルーが起きるタイミングは?

編集部:最後に今回のインタビューでぜひお聞きしたかったのですが、日本においてドローンが一気に伸びる、ブレイクスルーするタイミングというのはいつ来るのと思いますか?

熊田社長:私の感覚では、平時の際は我々もプロダクトアウト型でアピールしてきたのですが、有事の際に初めてドローンが注目されたと思っています。当社の業績が伸び、上場できた背景のひとつにコロナ禍の影響がありました。外出制限がかかる中で、初めて「無人」「リモート」「DX」というキーワードが急速に広まり、それに伴い、産業界でドローンやロボットのソリューションへの注目が一気に高まりました。これが、最初の転機だったと思います。

次に来たのがウクライナ戦争です。これは賛否両論あるかもしれませんが、結果としてドローンが戦略的に活用される事例が世界的に報道され、再び注目が集まりました。

さらに、2024年1月に発生した能登半島地震です。この災害では、現地の輪島市からドローンを使って状況把握や物資輸送して欲しいと依頼を受け、約一か月現場の調査や点検を行い、約1週間物資をドローンで運び続けました。そして、先ほどお話した道路の陥没事故でも、ドローンが調査手段として注目されました。

このように、有事の際にドローンの価値が可視化され、世の中の理解が進む傾向があります。そして、そうした機運の中で、業界内でルール整備や制度の標準化が伴ってくることで、ドローンは一気に社会インフラとして大きくブレイクスルーするのではないでしょうか?

編集部:最後に読者に向けてメッセージを頂けますか?

熊田社長:ドローンに対する社会全体の認知度は、まだ十分に浸透しているとは言えません。特にB to Bの分野においては、その活用可能性があまり知られていないのが現状です。たとえば、ドローンで物資を輸送したり、3Dモデルを自動生成したりできることをご存じない方も多いのではないでしょうか。だからこそ、ドローン業界と他の業種・業界とのコラボレーションを、これまで以上に積極的にやっていく必要があると思います。そうした取り組みを通じて、より多くの方々にドローンの可能性を知っていただき、社会における認知と理解が広がっていって欲しいと考えています。

編集部:本日はありがとうございました。

※ブルーイノベーション Webサイト

https://www.blue-i.co.jp/