あらゆる産業でドローンが活用されている昨今、ドローンはもはやあらゆる産業において非常に便利なソリューションとして認知され始めている。

一方で、世界各国のようにその活躍が一般社会まで浸透しているかというと、まだそこまで言うことはできず、限れたシーンでその姿を見るもの、または活躍しているというニュースを聞くものとなってしまっている。

そんな産業用ドローンの世界で、特にドローンを有効に活用するアプリケーションの世界で目覚ましい躍進を遂げている企業が、ブルーイノベーション株式会社だ。同社は2023年12月には東証グロース市場に上場を果たすなど、ドローン業界において確固たる地位を築きつつあり、いま最注目のドローン企業のひとつだ。

そんなブルーイノベーションは「人とドローン・ロボットを繋ぐシステム開発で、スマートなまちづくりに貢献」というミッションを掲げている。果たしてこの「スマートなまちづくり」とはどのようなものか、そしてそこにドローンがどう関わってくるのか。今回はブルーイノベーション株式会社代表取締役社長最高執行役員の熊田貴之氏にお話を伺ったので、前編後編の2回に分けてお届けしたい。

熊田貴之氏:ブルーイノベーション株式会社代表取締役社長。2012年6月ブルーイノベーション代表取締役社長に就任。2004年、世界初となる「海岸地形と底質粒径の変化が予測できる数値計算モデル」を開発し海岸環境コンサルティング事業を立ち上げる。日本初となるドローンによる海岸モニタリングシステムを開発。現在は、複数のドローンやロボットを遠隔・目視外で自動制御・連携させる独自のプラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」を軸とするDXソリューションを、石油化学や製鉄、通信、電力、建設・土木分野に幅広く提供。日本大学大学院理工学研究科博士課程修了(博士(工学))。

ブルーイノベーションが目指す「スマートなまちづくり」とは?

ドローンビジネス情報編集部(以下、編集部):本日はよろしくお願い致します。熊田社長には、2017年に発行した雑誌「ドローンビジネス情報」でも取材にご対応頂きましたが、あれから7年あまり。今回は「スマートなまちづくり」を中心にお話を伺いたいと思います。

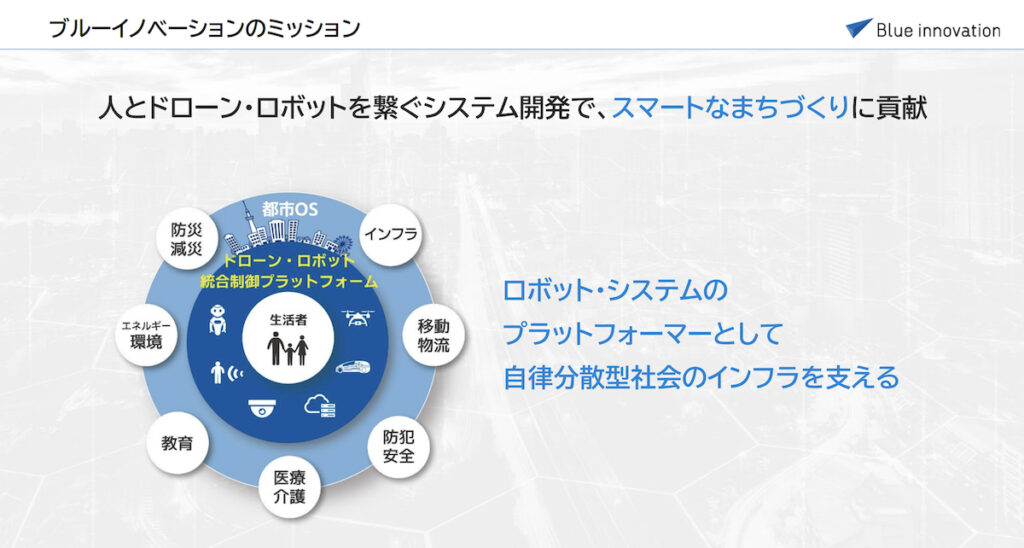

熊田貴之社長(以下、熊田社長):よろしくお願い致します。当社が掲げる「スマートなまちづくり」とは、ドローン・ロボットを活用し、人と共存する“自律分散型社会インフラ”の構築を意味しています。日本は、コロナ以前は中央にまち作りを推し進めていましたが、コロナになって一極集中のリスクなどが具現化され、地域に分散化していこうとなりました。いわゆるスマートシティ、スーパーシティと呼ばれるものです。要は地域ごとに自律的に機能を分散化していこうというのが、最近のまちづくりのトレンドだと考えています。

同様に、システムの世界でも、ウェブ3.0やブロックチェーンのような分散の技術はひとつのトレンドになっており、 当社でもその流れを踏まえ、組織のあり方としても自律分散型組織の構築を進めています。働き方においても、中央での一極管理ではなく、個人が裁量を持って働く「分散と自由」のスタイルが主流になりつつあります。

そうした社会変化の中で、当社は新しい社会インフラにどう適応していくかを考えています。労働人口が減少していく中で、ドローンやロボットと人間がどう共存していくのか。当社は、その共存社会を支えるシステム側のインフラ基盤を担っていくことを目指しています。

※ブルーイノベーション 2025年5月決算資料より

編集部:ありがとうございます。確かに今後、ドローンやロボットなしの社会は語れないと思いますが、具体的な事例でイメージしやすいものはありますか?

熊田社長:例えば、海沿いでは離島間でドローンが飛んで物資を運んだり、水中ドローンがさまざまな資源の探査をしたりするのは分かりやすい例だと思います。当社では、津波避難警報を自動で広報できるドローンの仕組みを開発しており、災害時にいち早く住民に呼びかけを行う用途でも活用されています。また、当社が開発しているドローンポート(ドローンの離発着拠点)を街中に整備することも、「スマートなまちづくり」の一環です。最近では、大阪・関西万博で紹介されている空飛ぶクルマも、その流れを象徴する良い例ではないでしょうか。

編集部:人とドローン・ロボットをつなぐポイントはどのような部分でしょうか?

熊田社長:以前のソサエティ5.0の世界では、あまり「人」の部分が入っていなかったように考えています。そうではなく「人」をもっと中核に据えてDX化、スマート化していくことが必要であり、次のステップへ進むトリガーとなるのが「人」だと思います。中心にいるのは「人」であって、ドローンやロボットと人をつないでいくためのシステムを構築していくのが当社の役割です。つまり、人とドローン・ロボットをつないで、さらにそのドローンやロボットはスマートシティの都市OS(都市オペレーションシステム)につないでいくことができるようなシステムプラットフォーム化というのが重要だと考えています。

BEPをベースに独自のソリューションを提供

編集部:いまお話頂いたシステムについて教えてください。

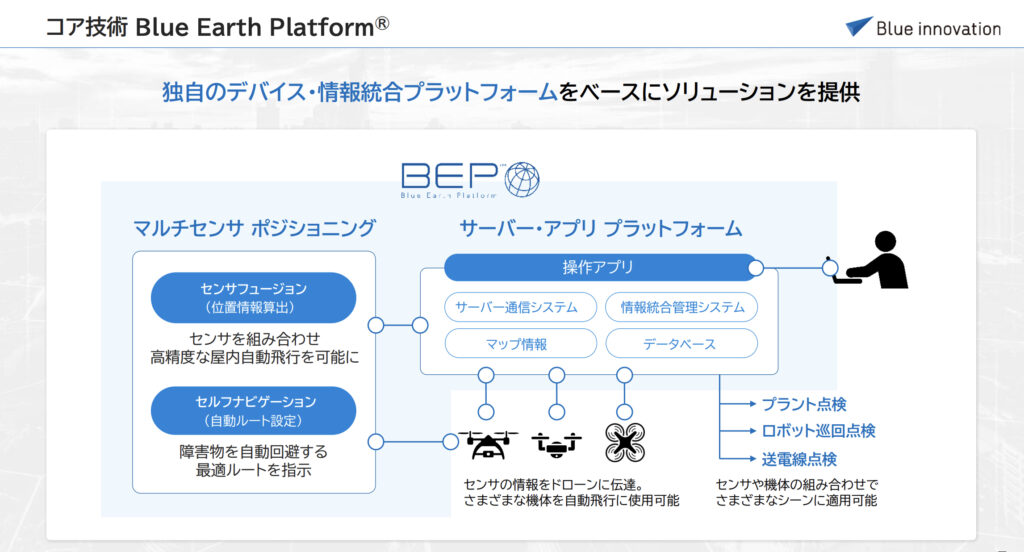

熊田社長:当社のシステムはBlue Earth Platformと名付けています。通常は略称である「BEP(ベップ)」と呼ぶことが多いのですが、このシステムを当社のコアテクノロジーとしています。このBEPの機能として特に重要なのが、動き回るドローンやロボットの位置を特定する機能です。これは当社が開発するセンサのモジュールで位置情報を算出しています。さらに、リモートでドローンやロボットを動かしたり、情報を管理したりするクラウド側のサーバのアプリも当社で開発しています。このふたつの技術を当社ではBEPと定義しています。

編集部:御社はハードウェアではなく、ソフトウェアで勝負していくと。

熊田社長:そうです。あくまでも当社はハードウェアメーカーではなく、エンドのお客様とハードウェアメーカーをつなぐポジションを担っていると考えてもらえると分かりやすいと思います。

※ブルーイノベーション 2025年5月決算資料より

編集部:具体的にBEPが提供するソリューションについて教えてください。

熊田社長:当社のセンサモジュールの紹介をさせて頂きますと、通常のドローンは屋外ではGPSがサポートしながら自動飛行しますが、今年埼玉県で発生した陥没事故の下水管の中や、橋梁の下などはGPSが届きません。こういった特殊な場所ではドローンの位置特定ができなくなってしまうのですが、我々はそういった特殊な環境でも位置の特定ができるセンサモジュールを開発し、市販の機体に搭載することで、ドローンの自動飛行に貢献していきます。

当社はセンサメーカーではありませんので、さまざまなセンサを組み合わせて、位置を特定するために最適なソフトウェア上のアルゴリズムを設計・開発していく部分が当社の最大の強みとなります。専門用語では「センサフュージョン」というのですが、このような技術が当社のブラックボックス的な技術となり、他社には容易に模倣されない、当社の強みとなります。

編集部:これらのソリューションはどのように現場で運用しているのでしょうか?

熊田社長:もちろんお客様自身で養成された自社パイロットが運用されることもあるのですが、当社はJUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)の事務局を担っていることもあり、日本全国にドローンパイロットのネットワークを有しており、運用を受託して、日本全国同時に数十か所でドローンを運用することも可能です。

後編に続く

※取材協力:ブルーイノベーション株式会社

https://www.blue-i.co.jp/